診療科紹介

帯広第一病院歯科口腔外科は口腔外科専門医が常勤する病院歯科として、平成10年6月に開設されました。以来、地域の歯科のみならず医科の先生方からも多くの患者様のご紹介をいただき病診連携や病病連携を図りながら日々全力で患者様の治療にあたっております。

歯科口腔外科の診療内容は、紹介を受けて当科を受診した口腔外科的な疾患の患者様が中心ですが、一般の歯科医院では対応が困難な有病者の歯科治療や当院に入院している患者様の口腔ケア、外傷などの救急患者様にも対応しています。

医師紹介

工藤 章裕(くどう あきひろ)

部長(科長)

歯学博士

日本口腔外科学会認定口腔外科専門医

日本顎変形症学会 認定医・指導医(口腔外科)

中村 太郎(なかむら たろう)

歯科医師

診療内容について

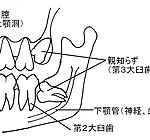

親知らずは、生える場所が狭いために図のように傾いて生えることがあります。

親知らずとその手前の第2大臼歯とのすき間に細菌が侵入し炎症を起こすと周囲の歯肉が腫れて痛くなります(智歯周囲炎)。炎症が拡がると口を開けづらくなったり顔が腫れることもあります。腫れや痛みが強く食事もとれないような場合には入院治療が必要なこともあります。

親知らずが手前の歯列を圧迫すると歯並びが悪くなる可能性があります。

歯並びを治す矯正歯科治療時には、智歯周囲炎の症状がなくても親知らずを抜歯することがあります。

親知らずの抜歯は顎の骨を削ったり歯を分割することもあります。抜歯の侵襲が大きくなりそうな時は口腔外科専門医がいる病院歯科などで抜歯することをお勧めします。当科では、全身麻酔下で抜歯することも可能です。抜歯後の痛みや急な出血に対応するために1~3泊程度の入院が必要です。

なお、抜歯後の合併症として稀ですがオトガイ部や下口唇に知覚異常(多くは鈍麻)を来すことがあります。これは知覚神経の障害によるものです。運動神経の障害ではないので口唇などの動きには問題はなく日常生活に機能的な支障は出ません。知覚異常はほとんどの場合は数ヶ月で回復しますが、極めて稀に長期間継続する場合があります。

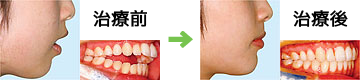

顎変形症は、上顎と下顎の骨格の不調和により咬み合わせや顔貌に異常をきたした状態です。

治療は矯正歯科専門医と口腔外科専門医が連携して、歯並びを治す矯正治療と骨格の不調和を治す顎矯正手術をおこないます。

- 下顎前突症(受け口)

- 上顎前突症(出っ歯)。開咬

- 顔面非対称(顎が左右にずれて、顔が曲がっている場合)

などです。

- 機能的障害

物を咬みずらい(咀嚼障害)

しゃべりずらい(構音障害)

顎関節症や呼吸障害の原因になりうるなど。 - 顎顔面の変形(美的不調和)

顎が出ているとか曲がっているなどの顎顔面の変形による形態的な不調和や心理的コンプレックスなど。 - 虫歯や歯周病になりやすくなるなど。

- 咬み合わせを正常にすることで、咀嚼障害や構音障害などの機能的障害を改善することが一番の目的です。顎関節症や呼吸障害の改善が図れることもあります。

- 顔貌の変形が改善されることにより、社会的な適応性が向上したり情緒の安定が得られることがあります。

- 悪い咬み合わせをきちんとした咬み合わせに治すことで、咬み合わせを長期的に安定させ、ムシ歯や歯周病を予防します。

外科的矯正治療が有効です。

これは顎顔面の変形を治療する顎矯正手術と不正咬合を治療する矯正歯科治療を組み合わせたものです。

歯を移動しただけでは、咬み合わせの形態的・機能的異常や顔貌の美的不調和の十分な改善が見込めない時に、顎矯正手術を併用する外科的矯正治療の適応になります。

外科的矯正治療は社会的にも認知され、顎矯正手術はもちろんのこと術前・術後におこなわれる矯正歯科治療も公的医療保険が適応されています(「顎口腔機能診断施設」の認定を受けた施設に限ります)。

- 初診:問診、レントゲン検査、歯列模型作成などをおこないます。

- 分析:レントゲンや歯列模型を基に診断のための分析をおこないます。

- 診断:矯正歯科医と口腔外科医が連携し、分析結果に基づいて診断をおこない治療方針を決定します。

- 検査/処置:

※精密検査:必要に応じて顎骨のCT検査、顎関節のMRI検査、咀嚼筋の筋電図検査、顎運動検査などをおこないます。

※歯科処置:あらかじめ親知らずなどの抜歯や歯の治療をおこなうこともあります。顎関節に対する治療をおこなうこともあります。 - 術前矯正治療:手術をおこなうことを前提として、術後に良好な顔貌と咬合が得られるように、手術前に矯正専門医であらかじめ歯並びを整えておきます。

- 顎矯正手術:全身麻酔下で手術をおこないます。2~4週間程度の入院が必要です。

- 術後矯正治療:手術後に仕上げの矯正治療をおこないます。

- プレートとネジの撤去手術:術後矯正治療が終了すると、全身麻酔下で顎矯正手術時に使用したプレートとネジの撤去手術をおこないます。手術は全身麻酔下でおこない、4日間程度の入院が必要です。

- 保定治療:きれいに治した歯並びをその位置で安定させるための装置が装着されます。

症例により異なりますが、術前矯正治療に1~5年程度を要します。術後矯正治療には1年程度を要します。保定治療は数年を要します。

術前・術後の矯正歯科治療は「顎口腔機能診断施設」の認定を受けた施設で治療を受ける場合は公的医療保険が適応されます。症例により異なりますが、一般的には術前・術後矯正治療期間が5年程度で、公的医療保険の自己負担率が3割の場合、総自己負担金額は約30万円程度です。

顎矯正手術は上顎骨形成術(Le Fort Ⅰ骨切り術)と下顎骨形成術(左右下顎枝矢状分割術)を同時におこなって、2週間程度入院した時は公的医療保険の自己負担率が3割の場合、約50万円程度になります。

高額医療費制度の適応になる場合もあります。詳しくは当院まで問い合わせてください。

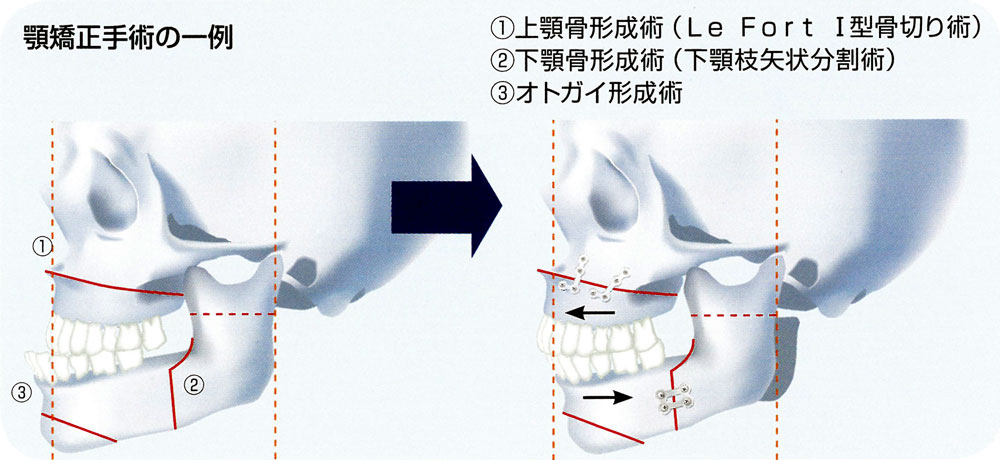

- 手術は一般的には上顎骨形成術(Le Fort Ⅰ骨切り術)と下顎骨形成術(左右下顎枝矢状分割術)を同時におこないます。症例によってはどちらかを単独でおこなったり、オトガイ形成術を追加することもあります。

- 手術は口の中からおこないますので、顔に傷がつくことはありません。

- 手術で移動した骨はプレートとネジで固定します。金属のプレートとネジを使用した場合は、一般的には術後1年が経ってから取り外す手術をおこないますが、吸収性のプレートとネジを使用した場合には取り外すための手術をおこなう必要がありません。吸収性のプレートとネジは生体に存在する乳酸と同じ素材で作られた生体適合性に優れた吸収性の固定材料で、生体内で分解・吸収されます。

ただし、金属に比較すると強度が劣るため、症例によっては使えない場合もあります。 - 手術直後には一時的な顎間固定をおこなうことがあります。顎間固定とは手術で治した咬み合わせがズレないように上下の歯につけた矯正装置にゴムなどをかけて口を開かないようにして顎の安静を図ることです。

- 通常は術後3日程度で口から食事をとれるようになります。

- 術後は新しい咬み合わせに慣れるまでの数か月間は、顎間ゴムなどによる咬合誘導と開口訓練をおこないます。術後の新しい咬み合わせに慣れて、顎関節の動きが問題なければ、仕上げの術後矯正治療がおこなわれます。

全身麻酔や手術全般にみられる合併症や偶発症として咽頭・喉頭痛、嗄声、手術部位の感染症などがあります。

顎矯正手術の合併症や偶発症としては、頻度の高いものとして術後の知覚異常(下顎はオトガイ部皮膚や下口唇、上顎は鼻の横の皮膚や上口唇などの知覚の鈍麻など)がありますが、運動神経の障害ではないので口唇などの動きには問題はなく日常生活に機能的な障害は出ません。知覚異常は殆どの場合は時間の経過とともに回復しますが、数年にわたり長期間継続することもあります。

術後には顔面がかなり腫れますが、術後の腫れは2週間程度で収まります。ただし、骨格の移動に伴い術後に鼻や口唇の形態が変化することがあります。

また、皮膚や筋肉などのたるみが生じることもありますが、たるみなどの軟組織が安定するのには数年を要することがあります。

稀な合併症として、異常出血があり、必要があれば輸血することがあります。

その他の合併症や偶発症として、いずれも稀ですが、鼻出血、術後の咬合の後戻り、呼吸障害、異常骨折、骨接合プレートの破折や脱離、顎関節脱臼、顎関節症、進行性下顎頭吸収などがあります。

顎骨には嚢胞や良性腫瘍でレントゲン的に袋(ふくろ)状の病巣を形成する病気ができることがあります。これらは“嚢胞性疾患”といわれます。嚢胞が大きくなると顔が変形することもありますが、ある程度の大きさまでは無症状なことが多く、歯科医院で撮ったレントゲンで偶然に発見されることもあります。

顎骨にできる代表的良性腫瘍に“エナメル上皮腫”という嚢胞性疾患があります。 エナメル上皮腫は歯のエナメル質に由来する腫瘍で、例えばレントゲン写真(左)のように右下顎第2大臼歯のエナメル質の周りに腫瘍による大きな嚢胞ができます。腫瘍が大きいため顔は変形し、歯は下顎骨の下方に押されて移動しています。このまま放置していると自然骨折することもあります。

“エナメル上皮腫”は摘出しても再発しやすい嚢胞性疾患です。以前は、このような再発しやすい嚢胞性疾患の治療は健康な部分も含めて広く切除する手術が行われていました。写真のような症例では腫瘍を含めて顎骨を切り落とし、顎骨の欠損に対しては他の部位の骨を移植して形態と機能の回復が図られていましたが、顔の変形と機能の低下は避けられませんでした。嚢胞性疾患は思春期前後に好発することから、このような処置を行い腫瘍や嚢胞が治っても、若いうちから術後に障害を持ちQOL(生活の質)が低下します。

私の在籍していた北大病院の第2口腔外科では、顎骨自体の自然修復力(治癒力)を活用し、顎骨の形態と機能を保存する治療法(反復処置法)を行い多くの臨床例で極めて良好な治療成績を収めました。当院でも嚢胞性疾患に反復処置法を行い良好な結果を得ています。

口腔領域のどの部位にも癌は発生する可能性があります。

口腔の癌も他の癌と同様に早期に発見し、治療することで治癒する可能性が高くなります。

帯広第一病院歯科口腔外科ではこの10年間に約60人の癌の患者様の治療を行いました。部位は多い順に舌、下顎歯肉、口腔底、上顎歯肉、頬粘膜、上顎洞、口唇です。病理組織学的にはほとんどが粘膜上皮に由来する“扁平上皮癌”ですが、唾液腺に由来する“腺様嚢胞癌”や“粘表皮癌”、その他“悪性リンパ腫”、“白血病”、“腺癌”、“未分化癌”の症例もありました。また、前立腺癌などが口腔領域に転移していた症例もありました。

治療は、癌のできた部位、癌の種類、進行度、転移の有無、患者様の年齢や合併する全身疾患の有無などにより様々ですが、1.手術、2.放射線治療、3.抗癌剤などが組み合わせられたり、単独で行われます。

口腔の形態は機能と審美性に直結しています。口腔の癌の治療を行ううえで、まず第一に癌を治癒させることを考えますが、可能な限り変形や欠損などの形態異常を少なくし、機能的、審美的障害を減らすことを次に考えます。

外傷は歯が少し欠けた程度のものから、顎骨の骨折を伴う大きな外傷まで様々です。

口腔内の損傷では血液が唾液に混ざるので、実際には少量の出血でも多量にみえることがあります。

歯が欠けて歯髄という歯の神経が露出している時は息を吸う刺激だけでも強い痛みがありますが、歯科医院で神経の処置を受けると痛みはなくなります。

歯の完全脱臼(歯が完全に抜けた時)の場合は、もしも可能であれば、歯を元の位置に戻した状態で歯科医院を受診し固定してもらって下さい。元の位置に戻せない時は、抜けた歯を生理食塩水や牛乳あるいは水道水に浸けて持参してください。一度脱臼した歯(抜けた歯)を元に戻し固定しても100%元に戻るとは限りませんが、条件が良ければ元に戻せる可能性はあります。

顎の骨が折れている場合は、顔が腫れるとともに咬み合わせがズレて物を咬むことができなくなります。顎骨の骨折では折れた骨をつなぎ合わせるだけでなく咬み合わせを元に戻す処置が必要になります。

顎骨骨折の原因は転倒、喧嘩、スポーツ事故などです。以前は交通事故による顎骨骨折が多かったのですが近年はエアバックの普及などで減少しました。

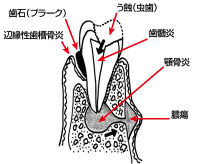

歯性炎症とは歯や歯周組織に起こる感染症(炎症)です。

歯性炎症の治療は、炎症が歯や歯周組織のどの部分にあるかにより違いますが、自然治癒力の無い歯と自然治癒力を持つ歯周組織では治療に対する考え方が異なります。

歯性炎症の直接の原因は口腔内に常に存在している細菌(口腔常在菌)です。口腔常在菌は通常は感染症を引き起こすことはありませんが、全身的あるいは局所的な問題があると感染症を引き起こします。これを日和見(ひよりみ)感染といいます。

全身的問題としては、糖尿病などの基礎疾患や過労、ストレス、加齢などです。局所的な問題としては、歯磨きが不十分で多量のプラーク(細菌のかたまり)が付着したり、歯並びが悪く歯をきれいに磨けないなどです。

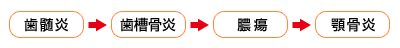

「歯性炎症」は図のように、う蝕から始まり歯の根の方向に炎症が進行し“根尖性歯槽骨炎”を起こす場合と、歯と歯肉の付け根から炎症が始まる“辺縁性歯槽骨炎(歯槽膿漏)”があります。歯槽骨炎は生体側の抵抗力により通常は歯槽骨に限局していますが、生体の抵抗力が低下すると顎骨周囲や顎骨全体に炎症が波及することもあります。上顎の歯槽骨炎が上顎洞という副鼻腔に波及し上顎洞炎(蓄膿症)を起こすこともあります。炎症が拡大していると判断した時には、全身の抵抗力を回復させるための安静を図り、抗生物質の点滴を行うために入院が必要な場合もあります。

顎関節症は、1.顎関節自体やその周囲の筋肉の痛み、2.顎関節の雑音(顎を動かす時にコキッとかジャリジャリと音が鳴る)、3.開口制限や顎の運動異常などの症状を呈する病気です。

近年、顎関節症の原因の根底には筋肉の緊張があると考えられてきています。筋肉の緊張を生む原因の一つに悪い噛み合わせや口腔の悪習癖があることもありますが、原因の主体は精神的あるは肉体的ストレスです。寝ている時、仕事や運動など何かに集中している時に無意識にくいしばっていることが原因で顎関節症の症状を出すケースが大多数です。人はストレスが加わるとくいしばるものです。“くいしばり”により、顎を動かす筋肉に緊張が生じ筋肉痛が起こります。緊張が持続すると顎関節の中にある関節円板が変位したり、骨の変形を来たします。

私の外来では、顎を動かす筋肉のマッサージ指導を行い、症状の強い時には鎮痛剤や筋肉の緊張を和らげる薬を処方し様子をみています。顎関節症の大多数は筋肉の緊張がほぐれると症状の改善をみます。

口内炎には色々な種類があり、症状や原因、治療法も様々です。また、同じような症状でも、その原因は違うことがあります。

口内炎で最も多いのは“アフタ”という口内炎です。頬(ほお)の内側や歯肉、舌などにできる丸い直径3ミリ程度の境界がはっきりした潰瘍で、痛みを伴います。潰瘍の表面は白っぽく、その周囲は赤くなっています。多数のアフタができて広範囲の口内炎となっている場合はアフタ性口内炎と言われます。アフタは症状が同じでも原因は様々で、ウイルス感染によるものなど原因が分かることもありますが、大半は原因不明で、しかも再発を繰り返すことが多い口内炎です。アフタはそのままにしておいても数日で自然治癒します。痛みが強い時などはステロイド軟膏が有効ですが、副作用もあるので医師の指示で使用して下さい。

アフタに次いで多い口内炎は“扁平苔癬(へんぺいたいせん)”です。症状は様々ですが、一般的にレース状の白い線状模様を伴って粘膜が広範囲に赤くなるのが特徴です。

その他、ウイルス(ヘルペス、麻疹(はしか)、コクサッキーなど)やカビ菌(カンジダなど)でも口内炎ができます。癌に対する放射線治療や抗癌剤の副作用で口内炎ができることもあります。適合の悪い入れ歯を使用していると口内炎ができることもあります。

なお、本人は口内炎と思っていても“癌”だったということもありますので、口内炎が治らない時は専門医を受診して下さい。

舌痛症は“舌がピリピリと痛くなる”症状が特徴です。舌に腫瘍や口内炎などの病的な異常を認めないのに舌、特に舌尖部(舌の先の部分)や舌背部(舌の表面)そして舌側縁部(舌の横の部分)にピリピリとか焼けるような痛みを感じます。病的な原因のある舌痛症は極めて稀で、ほとんどは心因性のものです。

舌には乳頭というでこぼこした部分や舌の後方には舌扁桃というでこぼこした部分がありますが、本来は正常なこれらの部分を“癌ではないか?”と心配して病院を受診する患者様もいます。こうした患者様も広い意味で舌痛症と診断されます。

痛みの特徴は、睡眠中や食事中、入浴中には痛みが軽減したり消失することです。また、痛みは一般的に持続的で起床後しばらくは軽く、徐々に痛みが強くなるようです。

舌の痛みを訴えて私の外来を受診してくる患者様の中には、口内炎や歯や補綴物による潰瘍あるいは腫瘍など痛みの原因が特定できる病的なケースもありますが、全く病的異常を認めない心因性の舌痛症が圧倒的に多い状況です。

舌痛症は40~50歳代の更年期前後の女性に多く、癌に対する恐怖心を持っていることが多いようです。癌はもちろん病的な異常が無いことを説明すると、殆どの患者様は安心し症状が軽減しますが、症状が長期にわたり色々な病院を転々と受診し、舌痛症の診断がなされず投薬などの処置を受けているような場合は、患者様は薬に頼ろうとします。このような患者様でその原因が精神的なストレスにあると考えられる場合には、舌に病的な異常が無いことを充分に説明した上で精神神経科や心療内科を紹介します。

発症の誘因は歯科補綴物の違和感、患者様周囲に癌患者様がいることで自身が癌に対して恐怖心を持つようになったこと、そして仕事や家庭でのストレスが多いようです。