認定看護管理者®(Certified Nurse Administrator®)

認定看護師®(Certified Nurse®)

学会認定看護師

音更病院

認定看護管理者

光 恵子

認定看護管理者とは?

看護現場における管理職・マネジメントを教育・指導・実践する看護職です。何か特定の診療科や看護分野に特化していず、幅広く医療・福祉分野などで活動する役割を持っています。

看護管理の目的は、患者やその家族・地域に対して、より質の高い看護ケア・看護サービスを提供することであり、その能力は、全ての看護師に求められることです。ですから、看護職達が、その能力を発揮できるように様々な視点から考え様々な環境を整備することが必要と考えます。

活動内容

基本的には、看護スタッフ含め他職種協働で医療チームとして活動しやすい環境(人、モノ、金、情報など)を整備するには、何が必要かを考え計画し実行・評価し、更新していくサイクルを回すことを意識し活動している。

具体的には、帰属している事業所の看護部長として、経営に関する検討や計画、看護管理実践を職員へ周知し評価したり、法人内の看護部長達との意見交換などを通して、全体の質が向上する為の活動を検討・実施したりしている。

活動風景

北海道医療団

感染管理認定看護師

青山 由香

感染管理認定看護師とは?

病院や高齢者施設・支援施設等で発生するコロナウイルスやインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症の予防と感染拡大を予防するための対応を現場と共に実施しています。

また、診療所やクリニックをラウンドし感染症対策を一緒に考え、検討致します。原理原則に則りながら、どのようにすれば患者・利用者、職員を感染から守れるかを目的に活動しています。

活動内容

法人内の3つの病院と高齢者施設を中心に、施設内ラウンドを実施しています。手指消毒の実施状況やおむつ交換時の感染対策の課題を共有し、改善に向けて感染対策チーム(ICT)や感染対策委員会とともに取り組みを行っています。病院や施設内での感染管理研修会の講師や、コロナウイルス感染症発生時の対応など、様々な相談へも対応いたします。ご用命の場合は、連絡を頂ければ幸いです。

①研修会の一例(内容は、ご相談に応じます)

- コロナウイルス、インフルエンザへの対応

- ノロウイルスを含む感染性胃腸炎への対応

- マイコプラズマや百日咳、手足口病など、子供からの感染予防

- 自分の手洗いの傾向を知ろう! 等々

②対象

- 病院、高齢者施設、障害者支援施設等の従業員

- 患者、利用者

- 保育所・幼稚園の従業員、園児 など

- 一般市民、地域住民の集会等へも対応可能です

③ご相談

- 感染症の予防や対策に関すること

例:疥癬への対応、コロナウイルス感染者が多発した場合の対応 - 施設内のラウンドを行い、従業員とともに対策を考えることも可能です

活動風景

帯広第一病院

感染管理認定看護師

中村 裕子

感染管理認定看護師とは?

「患者様やそのご家族、職員を感染から守る事」を目的として、専門的な知識を以って感染症発生の予防、感染拡大の防止、感染対策指導・教育などに力を注いでいます。相談があれば現場に足を運び、現状を確認したうえで現場のスタッフと共に対策を考えベストな方法を導き出すお手伝いを致します。

また、自施設に留まらず院外からの感染対策に関わる相談にも対応しています。感染対策は楽な事ではありませんが、患者様や職員が共に笑顔で安全に過ごすための重要な役割を担っています。

活動内容

帯広第一病院全体の感染症発生状況の把握やそれに付加する院内ラウンド、感染対策に関する相談やそれに対する提案・助言、職員に対する感染対策の指導・教育、感染対策マニュアルの作成等を行っています。感染症の発生時には病棟をラウンドし、正しい対策となっているか、スタッフの対応は的確か等の確認、時には患者様のベッドサイドで情報収集や感染症についての説明を行ったりしています。また、教育としては新入職員への研修や看護実習生へのオリエンテーション、全職員対象に年2回の感染対策研修会を開催するなど、感染対策に関する知識の向上を目的とした取り組みを行っています。

また、院外からの感染対策に関する相談や、要望に応じて施設へのラウンドも行っております。些細な事でも構いません。感染対策で悩むことや聞いてみたいこと、ご希望がありましたらご施設へのラウンドにも対応いたしますので、ぜひ感染管理認定看護師をご活用ください。連絡お待ちしています。

活動風景

帯広第一病院

緩和ケア認定看護師

平田 淳朗

緩和ケア認定看護師とは?

がんによる様々な体験の過程で、自分らしく過ごすための支援をさせていただきます。

緩和ケアは、「病気」による身体の苦痛を和らげるだけではありません。不安や葛藤・孤独感などの気持ちの辛さ・今後も仕事の継続や家庭内の役割変化などによる悩み・人生における希望や意味のなさを感じるなど、抱える苦痛・苦悩は一人一人で異なります。その人にとって必要なケアを受けられる支援をすることが緩和ケアです。

私は、より専門的な視点で患者様・ご家族へ介入させていただくために、緩和ケア認定看護師として活動しています。患者様を「病をもつ一人の人間」として価値観が尊重されることで、大切な方と良い時間を過ごせるための看護を実践します。

活動内容

患者様・ご家族へ適切なケアを提供する為、「実践・指導・相談」の活動を行っています。

- 配属部署や、他部署からのコンサルテーションを受け、患者様・ご家族へ直接的なケアを実践

- 患者カンファレンスへ参加。生じている苦痛・苦悩のアセスメントや症状緩和に関連する薬剤効果の評価・ケアによる症状緩和方法(非薬物療法)の検討

- 症状緩和のために必要な情報を医師・看護師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー・リハビリスタッフなど各専門職と共有し、多職種協働により質の高いケアを提供する架け橋としての役割

- 緩和ケア外来へ参加し、患者様・ご家族の心理的サポート実践

- 講師として緩和ケア分野の学習会開催

活動風景

帯広第一病院

皮膚・排泄ケア認定看護師

川浦 美和子

皮膚・排泄ケア認定看護師とは?

創傷・オストミー・失禁看護の分野において熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践が出来る看護師の事です。

皮膚・排泄ケア認定看護師は、ケアの実践だけでなく、医師や看護師等から相談を受けたり、ケア方法について指導したりする役割があります。

活動内容

これらの活動を地域にも貢献できるように研修会等を行っております。

活動風景

帯広第一病院

認知症看護認定看護師

大和谷 奈都美

認知症看護認定看護師とは?

認知症看護認定看護師(Certified Nurse in Dementia Nursing : DCN)は、認知症の人の意思尊重や権利擁護、認知症各期に応じたケアの実践や体制づくりとご家族への支援、認知症の人が安心かつ安全に過ごせる生活・療養環境の調整など、認知症の人の生命、生活の質、尊厳を尊重したケアを、看護職や他職種と協働し提供する事が役割です。

急激な高齢社会の進行により、増加が予想されている認知症。認知症があっても穏やかで安心して過ごすことが出来るケアの質向上が求められており、その中心となって担う看護師として、日本看護協会が認定する認定看護師のひとつです。

活動内容

私が所属する帯広第一病院では、「認知症ケアチーム」があり、活動の中心となっています。

認知症ケアチームは、多職種のチームメンバーと協働し、担当医や病棟看護師へ助言や提案、相談対応を行っています。チーム内での認知症看護認定看護師は、スクリーニングや情報収集、アセスメントの実施、患者様へのケア実践、そしてチームの事務局として運営管理の役割を担っています。認知症やせん妄が生じた患者様への対応は、患者様ご自身が辛い状況であるとともに、ご家族、そしてケアに当たる看護師にとっても困難さを感じ、ケアの質や患者様のQOLの低下を招いてしまうことがあります。患者様の辛さに寄り添いケアすること、ケアを担う方々を支えること。チームの大切な役割です。

また、私個人としても、老年看護や認知症に関する研修、看護学校の講義など、院内外からご依頼受け対応させていただいております。皆様のお住まいの地域で、認知症の方へのコミュニケーションやケア方法など懇談会や学習会のご希望があれば、お気軽にご依頼ください。また、高齢者施設などからのご相談にも可能です。認知症があっても当たり前に過ごせる社会の為に、お役に立てればと思います。

活動風景

帯広第一病院

手術看護認定看護師

遠藤 実代

手術看護認定看護師とは?

手術看護の役割は周術期のおける患者の安全を守り、手術が円滑に遂行できるように専門的知識と技術を提供することにあります。術前・術中・術後において、術式・麻酔法に対する理解はもとより、患者の全身状態や心理状態を把握してアセスメントを行い、個々の患者に応じた看護を提供します。

手術看護認定看護師は、器械出し看護師や外回り看護師がそれぞれの役割を担うこと、患者に質の高い手術医療を提供するために、手術に携わるチームメンバーが最大の力を発揮できるように連携を強化し調整役を担う活動をしています。

活動内容

手術医療は健康回復を目的として行なわれる治療手段ですが、一方で手術や麻酔が生命を脅かす侵襲でもあります。患者とご家族が「手術を受ける」と意思決定され、無事に手術を終え回復される一連の過程を多職種と連携、協働できるように活動しています。

周術期は手術前の準備期間である術前、手術医療が提供される術中、手術終了後の回復期にあたる術後を含む期間をさします

- 周術期における継続看護が充実できるように、外来や病棟と連携を図っています

- 周術期の看護実践における困りごとや疑問を一緒に考え解決できるように活動しています

- 手術室での看護実践と患者の安全安楽への取り組みの強化をしています

- 手術看護分野の研修会の開催を行ないます(体温管理・手術体位・洗浄滅菌の基礎知識など)

活動風景

帯広第一病院

消化器内視鏡技師

消化器内視鏡技師とは?

消化器内視鏡技師とは、日本内視鏡技師会が認定する専門資格を有するエキスパートのことです。

1980年にスタートした制度で、内視鏡に関する高い専門知識や技術の有する人材育成を目的にしています。内視鏡の取り扱いに関する技術も進歩し続け、それと共に医師以外のスタッフにも専門的な知識や、高い安全管理能力が求められるようになってきています。

内視鏡技師はこうした状況のなかで、医師の監督指示のもと内視鏡および関連機器の管理、補助、整備、修理をはじめ、患者の看護と検査医の介助、事務業務、資料の管理などが主な業務となります。

活動内容

当院の内視鏡センターに在籍している内視鏡技師資格保有者は、全員看護師です。そのため、看護師目線での受診者さんとの関わりが主な活動です。

日々の内視鏡検査において、少しでも患者さんの苦痛が少なくなるよう、かつスムーズな検査や処置を行えるように、患者さんの体位やタッチングの工夫、患者さんの訴えに耳を傾け、その訴えに対し一番良い方法を提示し不安が少しでも軽減するように心がけています。 内視鏡技師、看護師として、1日何件もある検査のうちの1件ですが、検査を受けられる方にとっては1回の検査なので、そのことを忘れずに検査介助を行っています。

その他、安全な検査の提供のため、スコープ洗浄機の消毒液のチェックやスタッフへの洗浄方法の指導、医療機器の不具合の早期発見などに努めています。

活動風景

帯広西病院

回復期リハビリテーション看護師

高橋 徹

回復期リハビリテーション看護師とは?

回復期リハビリテーション看護師とは、一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会が主催する「回復期リハビリテーション看護師 認定コース」を受講し実践活動を経て認定証を交付された看護師です。その活動内容は「患者、家族に対する質の高い看護の提供」「個人、集団、組織に対するリスクマネジメント」「多職種との協働とチームアプローチの実践」とされています。

本来人が持っている力を導き出し、その人らしさを大切にしながら生活できるよう支援することといえます。多くの患者様が、病気・外傷によってこれまでの生活が変化する事への不安を感じて入院されています。不安の大きさや、解決方法は患者様個々に違っており、新進の回復過程に寄り添う看護師としての高い専門性が必要となります。

活動内容

回復期病棟では患者様を「生活者」としてとらえます。その人がどのような生活を送ってきていたのかを把握し、病気・外傷によってどのような能力が失われてしまったのかを知ることがリハビリテーションの第一歩となります。

多職種カンファレンス

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、栄養師、薬剤師等の他職種が参加して患者様の日常生活動作を評価し、共有することでリハビリテーションの方向性を決定していきます。認定看護師として患者様の生活者としての視点から方向性の決定が円滑に進めることが出来るように介入します。

日常生活動作の改善。介助から見守りへ、見守りから自立への取り組み。

実は患者様の出来ないところだけを手伝うということは非常に難しい技術です。患者様の疾患の理解はもちろん、その日の体調や心理的な側面から日々必要な介助は変わってきます。過剰に介助してしまえば患者様の能力を奪ってしまう事にもつながり、必要な介助を怠れば患者様の負担の増強や転倒などの事故につながってしまいます。そのため日々患者様の病棟内での生活を評価し、安全に生活できるように介入しています。

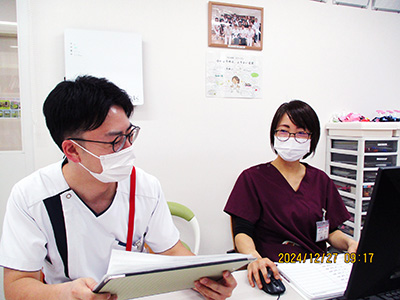

活動風景

他職種カンファレンス(医師、看護師、理学療法士、栄養師、薬剤師、社会福祉士)の様子。毎週入院患者様の日常生活動作の評価や退院に向けた支援の内容を検討しています。

リハビリ中の動画を撮影している様子。

患者様本人へのフィードバックや、家族に状況を伝えたり病棟スタッフに情報を共有するようにしています